這是一次在廚房里進行的科學實驗:嫩肉粉、酒、桔子……看到它們的第一眼,你以為會是一頓豐盛的晚餐。這可不是今天(10月25日)的正確答案。今天它們的任務是用來提取DNA,是的,就是你常常在生物課上聽到的科學名詞。

今晚,由浙江省科協、浙報集團主辦,浙江日報、省科技館和果殼網聯合承辦的“科學+”邀請到全球首個開放實驗室Genspace團隊負責人奧利弗,在省科技館為觀眾講述科學實驗如何走近公眾的生活。

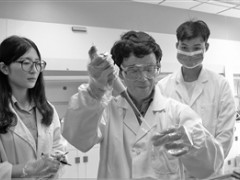

將桔子裝進袋子,倒入洗潔精,撒點嫩肉粉。然后,用手用力揉搓它們,直至桔肉成碎末狀。這時,試著將汁液倒入酒精的漏斗進行過濾。一分鐘后,試管溶液分成三層:底部桔汁、中間為溶劑、上層是一些絮狀物。奧利弗用竹簽挑出絮狀物,“這就是它的DNA。”看到這一幕,浙江大學教育學院學生林奕瑾和朱蕓毅驚呼,“原來廚房里也能做出顯微鏡下的科學實驗來。”

把科學實驗搬出實驗室,作為全球首個非營利性的開放實驗室,2010年12月在美國紐約布魯克林區的一棟古舊廠房大樓里成立。年輕的科學家們將設計、研究、教育與生物技術相結合,把以往只在高端專業的研究機構里才能進行的實驗,放到設備簡單、場地靈活的開放實驗室里,連普通大眾都能動手“玩轉”基因。

是這樣一種科普理想:白天,你可以是職員,是金融家,是服務生;晚上,穿上白大褂,你也可以是“DIY生物學家”,憑借靈巧的雙手,你可以用電動打蛋器制造出離心機,拿廉價的網絡攝像頭改制出強大的電子顯微鏡,還有用來培養微藻的光生物反應器——原材料是玻璃酒瓶和浴缸里的水泵。

“對于普通人而言,學點‘DIY生物技術’是一個明智的選擇。”奧利弗說,比如家門口的街道多了一坨狗便便,如何找到它的主人,你不妨向所有鄰居的狗狗扔網球,然后分析它們的唾液,答案就會在你的計算機上顯示。當然,對于備受食品安全困擾的人們來說,取樣分析你所購買的食物成分,將會成為下一次的購物指南。

“開放性實驗將會成為越來越重要的科普傳播力量。”奧利弗認為,隨著計算機的迅速發展,以及實驗器材價格更親民,更多的實驗可以向公眾開放互動。在美國,曾有藝術家將人們丟棄的香煙頭、飲料罐收集起來分析其中的基因,準確地描繪出曾經主人的面容,甚至眼睛的顏色,令大眾開始關注“基因隱私”的科學倫理問題。“通過實驗的參與,公眾學習到的是一種科學的思維方式,就好比一提及轉基因,人們就認為是一個倫理問題,這中間缺少一個對技術原理認識的過程,通過開放實驗,人們認識外界就不會匆忙下結論了。”