山東大學考古學科以田野考古為立足之本,強調多學科交叉融合和國際化建設,近20年來在以聚落考古為導向的學科轉型中起到先鋒引領作用,在人類起源與演化、環境與資源、技術與經濟、聚落與社會和文物保護技術等方向上形成優勢,成績斐然。2010年,“環境考古學創新引智基地”更名為“環境與社會考古學科創新引智基地”并獲批正式立項,這也是全國第一個文科類學科創新引智基地。2009年,考古實驗教學中心入選首批國家級考古實驗教學示范中心,標志著科技考古在專業人才培養體系中的重要性進一步增強。2016年,山東大學和耶魯大學共建的“環境與社會考古國際合作聯合實驗室”通過教育部立項,成為全國唯一的文科類國際合作聯合實驗室;2020年獲批“山東省文化遺產保護與科技考古重點實驗室”。2020年,山東大學博物館入選國家一級博物館,是全國高校唯一的歷史考古類國家一級博物館。

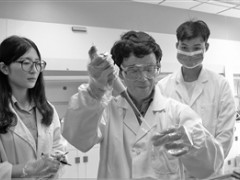

以上述教學和科研平臺為依托,山東大學考古學科人才引育工作邁上了新臺階。目前,考古學科有專業教師53人,形成了結構合理、實力雄厚、富有創新能力和協作精神的學術團隊。考古教師團隊踐行把論文寫在祖國大地上的號召,立足田野大地,精于實證研究,8個項目成果先后入選“全國十大考古新發現”。2018年以來獲得國家級重大重點項目6項、教育部高等學校優秀成果二等獎1項、山東省社科成果一等獎5項(含特等獎1項),入選“世界十大考古新發現(2020)”1項。出版專著16部,發表學術論文300余篇,其中在Nature、Science、Cell、PNAS、《考古學報》《考古》等國內外頂級及權威期刊發表多篇高水平論文。考古教師團隊于2021年榮獲“山東省高校黃大年式教師團隊”稱號。2017年,位于青島校區、面積達4.08萬平方米的山東大學博物館大樓正式啟用,其中考古實驗室面積達5000多平方米,依托考古實驗室群,綜合運用動植物、人骨、同位素、地學等手段開展氣候和地貌變遷、資源利用、史前農業發展等研究,填補多項歷史空白,為闡釋早期中國文明起源與發展提供了基礎性證據;運用同輻光源X-CT技術,實現植物起源研究方法新突破;依托全國首個室內考古發掘實驗室開展金屬、絲綢、陶瓷、石質文物保護技術研究,為技術研發提供了科學理論和方法依據,現已建成全國高校規模最大、體系最為完備的考古實驗室群。